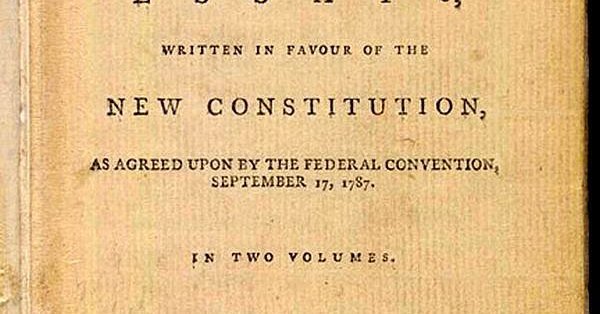

Föderalismus ist das Herz der JEF, doch keine Frage: dieser Begriff birgt viel, mitunter sogar Widersprüchliches. Eine der bedeutendsten Föderalismus-Konzeptionen bilden noch immer die „Federalist Papers“ von Alexander Hamilton, James Madison und John Jay aus den Jahren 1787/88. Bis heute ist dies nicht nur einer der wichtigsten und der erste systematische Kommentar der US amerikanischen Verfassung, sondern auch ein Manifest föderalen Denkens.

Nach der Unabhängigkeitserklärung von 1776 schlossen sich 13 ehemalige britische Kolonien Nordamerikas zur 1777 gegründeten Union der amerikanischen Staaten zusammen. Als loser Staatenbund konstruiert, litt diese an ihrer Unfähigkeit die Mitgliedstaaten zu einen und politische Entscheidungen durchzusetzen. Auf dem Verfassungskongress von 1787 setzte sich schließlich ein bundesstaatliches Modell gegen eine bloße Reform des Staatenbundes durch. Die „Federalist Papers“ sind eine Artikelserie, welche während des Ratifikationsprozesses 1787/88 publiziert wurde und dezidiert für den bundesstaatlichen Verfassungsentwurf Partei ergreift. Die Befürworter jener Option nannten sich Föderalisten, später Republikaner.

Die Probleme der Union von 1777 liegen auf der Hand. Entscheidungen im Nationalkongress, dem einzigen gemeinschaftlichen Organ, bedurften der Einstimmigkeit. Dabei waren die Mitgliedstaaten souverän und an die gemeinschaftlichen Beschlüsse nicht gebunden. Ihren Zahlungsverpflichtungen an die Union, welche über keine eigenen Finanzierungsquellen verfügte, kamen sie nur unregelmäßig nach. Zusätzlich traten immer mehr brisante Themen, wie die Verteilung der Kriegslasten, die Indianer- und Sklavenfrage oder die Verteilung der unbesetzten Westgebiete, auf, welche die Union zu zerreißen drohten.

Der Bestand der Union, so die Föderalisten, sei nur noch durch die Zentralisierung politischer Macht gewährleistet. Jener Drahtseilakt den sie hierbei vollführen mussten war, die Zentralisierung von Macht zur Gewährleistung innerer und äußerer Sicherheit mit dem liberalen Freiheitsanspruch der Bürger zu vereinen. Das Ergebnis war das Konzept einer pluralistischen Gesellschaft mit republikanisch-föderaler, rechtsstaatlich gesicherter Grundordnung. Doch auch ökonomische und machtpolitische Interessen spielten eine Rolle.

Im Artikel No. 10, dem wohl bekanntesten, argumentiert Madison, dass die größte Bedrohung für die Union von „factions“ ausgeht, also ihrem Zerfall in gesellschaftliche Interessengruppen. Denn: erlangt eine dieser potenziell gemeinschaftsfeindlichen „factions“ die Mehrheit, so droht die Unterdrückung der Minderheit und somit Tyrannei. Auch wenige mächtige „factions“, etwa die Mitgliedstaaten, sind gefährlich, denn sie bergen stetes Konfliktpotenzial und lähmen das Gemeinwesen. „factions“ sind somit der Ausbildung von Freiheit und Sicherheit hinderlich. Die Grundlage der „factions“ sind die verschiedenen gesellschaftlichen Interessen. Da man Interessen nicht abschaffen kann, ohne die Freiheit abzuschaffen, muss man ihre Auswirkungen kontrollieren.

Die Föderalisten schlagen deshalb vor, den föderalen Bund möglichst weit auszudehnen. Denn in einem großen Territorium gebe es mehr Interessenvielfalt, welche der einseitigen Dominanz einer oder weniger „factions“ vorbeuge. Direkte Demokratie verwerfen sie. Hingegen schlagen sie ein repräsentatives Modell vor, da die Volksvertreter weniger den eigenen Partikularinteressen unterliegen. Der Gedanke dahinter ist, dass das Volk verdiente Männer auswählt, welche vernünftig handeln und die wahren Interessen des Volkes erkennen, denn es gilt: das seinen Leidenschaften unterworfene Volk ist nicht der beste Interpret seines eigenen Wohls, ja des Regierens unfähig.

Zur Ausbalancierung der Interessen ist aber auch eine starke Zentralinstanz erforderlich. Sie soll ein Auseinanderstreben verhindern, indem sie sich in wichtigen Angelegenheiten gegen die Mitgliedstaaten durchsetzen kann (Bundessuprematie). Der Bund soll etwa über die Ausgestaltung außenpolitischer Angelegenheiten, das Militär, die Außenhandelspolitik und seine Finanzierung eigenständig bestimmen können. Die außenpolitische Einheit dient als militärisches Abschreckungspotenzial, ein gemeinsamer Binnenmarkt als starke Verhandlungsposition bei Handelsabkommen mit Drittstaaten. Im Innern führen eine klare Kompetenzzuordnung sowie Instrumente friedlicher Konfliktbewältigung zu weniger Reibungsverlusten. Kurz: es wird Handlungsfähigkeit hergestellt, insbesondere durch eine starke Exekutive in Form des Präsidenten.

Wie kann jedoch bei einer derartigen Machtfülle die Freiheit der Menschen und der Bestand der Mitgliedstaaten gewahrt bleiben? Die Föderalisten antworten hierauf mit vertikaler und horizontaler Gewaltenteilung. Vertikal gilt: nur in den funktional wichtigen Bereichen herrscht Bundessuprematie. In allen anderen Politikfeldern wird subsidiär verfahren – d.h. die Kompetenzen bleiben weitgehend bei den Mitgliedstaaten. Diese Ordnung kann nicht gegen den Willen der Mitgliedstaaten geändert werden, bilden sie doch mit ihren Vertretern die zweite Kammer (Senat) der Legislative3.

Horizontal gilt das Prinzip der „Checks and Balances“. Legislative (Repräsentantenhaus und Senat), Exekutive (Präsident) und Judikative (Bundesgericht) sind institutionell so konstruiert, dass ihre persönlichen Interessen an die verfassungsmäßigen Rechte ihres Amtes gekoppelt sind. Die Idee hierbei ist, dass alle natürlicherweise nach Macht streben und man nun: 1. ihre entgegensetzten Machtinteressen so anordnen muss, dass sie sich wechselseitig neutralisieren und 2. die Institutionen so konstruieren muss, dass sie in etwa gleich stark sind. Machtstreben wird Machtstreben entgegengesetzt und so ausbalanciert, dass die Freiheit und die institutionelle Ordnung gewährleistet bleiben.

Das bundesstaatliche Modell der Föderalisten zielt ganz wesentlich, wenn auch nicht ausschließlich, auf Handlungsfähigkeit ab. Funktional republikanische und machtpolitische Überlegungen gehen Hand in Hand. Wichtigstes Indiz hierfür ist die Machtfülle des US Präsidenten. Einiges deutet außerdem auf einen Konflikt zwischen handlungsfähigen Institutionen und demokratischer Beteiligung hin.

In anderer Form tritt dieser Konflikt auch heute noch auf. Insbesondere das auf demokratische Legitimität und Teilnahme der Bürger abzielende Beratungsregime der EU, also der Versuch zivilgesellschaftliche Organisationen im Vorfeld des Gesetzgebungsprozesses in die Beratung mit einzubinden, ist Ausdruck dieses Konflikts. Hier wird zugunsten von demokratischer Teilhabe auf Handlungsfähigkeit verzichtet. Vor diesem Hintergrund muss sich Schäubles Entwurf der handlungsfähigen politischen Union die Frage gefallen lassen, ob ihm mit seinen Vorstellungen die Ausbalancierung von Handlungsfähigkeit und demokratischen Beteiligungsformen auch wirklich gelingen kann. Als transnationales Gebilde ist die EU in ganz besonderem Maße auf demokratische Legitimität angewiesen. Dies gilt es bei jeder Forderung nach Handlungsfähigkeit unbedingt zu beachten.

Kommentare verfolgen: |

|